Latest Blogs

リーガルテック イノベーションの次章へ: Protégé™︎ の登場

LexisNexis®では、お客様とともに 法務業務を変革することをミッションとしています。このミッションは、当社が開発するすべての製品と提供するソリューションの中心にあります。私たちはテクノロジーに重点を置いており...

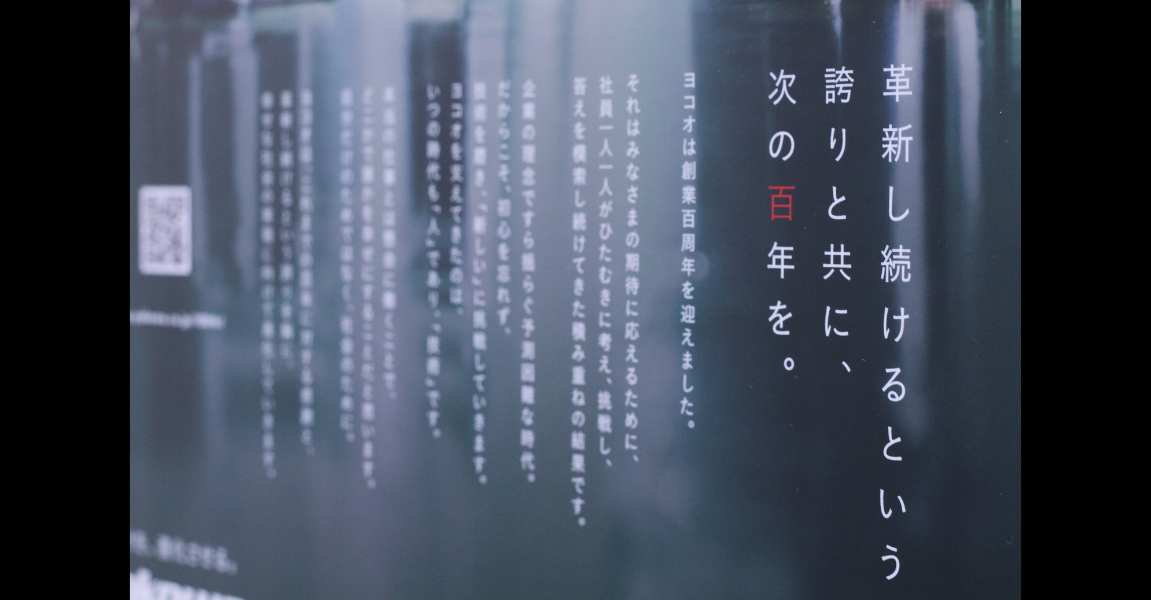

株式会社ヨコオ / サステナビリティ課題に注力する株式会社ヨコオの法務コンプライアンス体制とは?

海外への進出や、海外グループ会社管理など、企業がグローバル競争で生き抜くためには、経営にとって”リーガル視点”が必要であると言われるようになりました。複雑化・多様化するビジネスにおいて、どのような視点で...

AI分野でのM&Aの増加が独占禁止法上の懸念を引き起こす可能性

AIの規制をめぐる法案は今年、特に米国では州レベルで具体化し始めており、業界関係者は2025年の新たな法案提出の猛攻に備えています。レクシスネクシスの調査報道サービス『MLex』は、「人工知能を規制することを目的とした法案が...

シャープ株式会社 / コンプライアンスの“内在リスク”を把握・分析し、適切な施策につなげるために「ASONEコンプライアンス...

企業の経営戦略において、重要なファクターである“コンプライアンス”。コンプライアンス経営の成否は自社の存続にも関わるため、さまざまな取り組みを行っている企業も多いと思います。 その一方で、「自社が行うべき...

シャープ株式会社 / “海外の法規制対応”に向けた、海外規制・摘発情報の配信サービス「MLex」の活用事例

世界規模で社会が激しく変化し、変化のスピードも加速しているいま、グローバルで事業を展開している企業にとって、現地の法規制や摘発に関する情報をいち早く手に入れることは不可欠です。 さらに、国によって異なる法規制やルールへの個別対応だけでなく...

海外への進出や、海外グループ会社管理など、企業がグローバル競争で生き抜くためには、経営にとって”リーガル視点”が必要であると言われるようになりました。複雑化・多様化するビジネスにおいて、どのような視点で”事業を支えていく体制”を作り上げていったら良いのでしょうか。

1922年に創業し、100周年を迎えた株式会社ヨコオは、車載通信機器、コネクタ、無線通信機器、マイクロウェーブ通信機器、セラミックス、医療機器、社会インフラ用システム等幅広い分野で事業を営んでおり、1967年以来、アジアや欧米などグローバルでビジネスを展開しています。

今回は、株式会社ヨコオ 執行役員SCI本部長兼サステナビリティ委員会担当の多賀谷敏久氏と、SCI本部法務部部長の高柳真由子氏に、コンプライアンスに関する同社の取り組みについてインタビューしました。

株式会社ヨコオの法務体制と

Sustainability & Corporate Integrity

――まずは、法務部の活動について教えてください。

(高柳)

法務部の業務は、契約審査や契約書の管理、法務相談などが主な業務です。それ以外ですと、法務研修や社内啓発活動の推進、M&Aや事業提携・紛争解決などの法務支援、コンプライアンスやガバナンス強化に向けた法務支援、国内外グループ会社の法務支援などを行なっています。2024年4月からは、コンプライアンス委員会事務局の運営も行っています。

(多賀谷)

法務部自体が設置されたのは2017年ですが、それ以前は総務や技術情報室(知財関係も所管)などで法務機能を担っていました。ただ、それは、組織として担うというよりは、それぞれの部署に在籍している法律に詳しい個々のメンバーや、各事業部門の法務に関心の高い担当者に依存する形でした。

2017年に当社の企業活動にまつわる法律問題への対応力を体系的に高めるため、法務の専任部署として法務部を設置しました。そして、2022年の組織再編で設置したSCI推進本部、現在のSCI本部の配下となっています。

SCIは「Sustainability & Corporate Integrity」の頭文字をとっています。当社およびグローバル社会の持続可能性、そして企業としての誠実さ(Corporate Integrity)を高めていく意志を込めて、この名称としました。

――どのような体制で業務を進めていますか?

(高柳)

法務部では、6名体制で幅広く国内・海外のグループ会社の契約審査・法務相談対応を行っています。

契約審査や法務相談以外の業務で言うと、3年程前から、コンプライアンス関連の業務領域が拡大傾向にあり、リソースについては課題を持っています。

(多賀谷)

法務業務の拡大に合わせて法務部の体制強化を進めたいと考えているのですが、なかなか思うように進んでいないのが実情です。そこで、現状、利用可能で効果の高そうなツール(ソリューション)はとにかく積極的に使って、部門の業務効率化を図っています。

積極的なソリューション活用で業務効率化を徹底する

――部門の業務効率化について教えてください。

(高柳)

業務効率化については、やはり、私たちでカバーするべき範囲に対して、リソースの課題を抱えているので、部門としてもかなり力を入れて、ソリューションの導入を進めています。

COVID19が拡大した2020年以降在宅勤務制度が導入され、今も、多様で柔軟な働き方を重視して、在宅勤務がメインになっています。例えば、導入前までは、法務関連の書籍などを書棚で共有していましたが、今は、電子書籍をオンラインで参照できるサービスを利用しています。

また、定型的な契約書については、契約書の自動チェックツールを導入しています。もちろん、ツールのみで業務を完結することは出来ないので、最終的には人によるチェックが必要になりますが、条項の抜け漏れチェックの部分は、極力システム化して業務効率化を推進しています。

――弊社サービスのASONEも導入して頂きましたね。

(高柳)

はい。業務効率化施策とソリューション活用の一環で導入しました。

元々、法務部では、「法令調査」という業務を実施していました。「法令調査」は、当社と国内グループ会社1社の22部門に対して、それぞれの業務や主管している社内規程に関連するような法改正情報を、正しく確認できているか調査する業務です。

実際に「法令調査」を行って感じたことは、各部門で選任された方が、必ずしも法律の専門知識があるわけではなく、属人的な法律知識に頼らざるを得ない部分が大きかったということです。

改正情報を元に社内規程改定の有無まで各部門で判断することは困難でしたし、各部門がチェックするべき法律が不明確だったり、法改正情報取得のタイミングが遅れがちだったりという問題もありました。

まずは担当者の属人的な知識に頼らずに、一律に、各部門で正確な情報が得られると良いなと思っていました。国内の法改正情報の収集については、ASONEを導入することでニーズを満たせたと感じています。

次のステップとしては、各事業部門からも要請が強い「海外の法改正情報」について整理していきたいと考えています。

海外については、現状、現地のコンサルティング会社や法律事務所から情報収集をしている状況です。当社はアジア、欧米など、広く事業を展開していますので、とにかく広範囲でタイムリーな情報収集が求められます。

< 参考 >

●ASONE 導入事例 / 株式会社ヨコオ

法改正情報収集業務を効率化

法令監視を最適化し、各部門の遵法体制の向上を目指す

「人的資本」「人権」「ステークホルダーエンゲージメント」「地球環境」「ガバナンス」の5つの重点領域と13のマテリアリティを見据えて

――法務部が組織されているSCI本部についてもう少し詳しく教えてください。

(多賀谷)

先ほど、「当社およびグローバル社会の持続可能性、そして企業としての誠実さを高めていく」とお話ししましたが、それは、「『いい会社』を創りたい」という当社社長の強い想いに基づいています。

その「いい会社」とは、

● お客さまからは「ヨコオと取引していて良かった。もっと拡大しよう」と言っていただけるような会社

● お取引先さまからは「ヨコオの仕事をしていて良かった。もっと貢献できるよう頑張ろう」と言っていただけるような会社

● 地域社会からは「ヨコオがこの町にいて良かった。是非うちの子供をヨコオに入社させたい」と言っていただけるような会社

● そして最も重要なことは、ヨコオグループの従業員に「この会社に勤めていて良かった。もっと頑張ってさらにいい会社にしよう」と思ってもらえるような会社

そういう会社が本当に「いい会社」だ、という考えです。

そして、創業100周年を迎えた2022年の4月に、当社のパーパスを「人と技術で、いい会社をつくり、いい社会につなげる。」と定めました。この考え方が、当社のサステナビリティの根幹にもなっています。同じ4月に、SCI推進本部が発足しました。

2023年10月には「サステナビリティ委員会」を設置し、マテリアリティ(重要課題:当時は「環境」、「地域社会」、「多様性と包摂性」の3つ)を中心としたサステナビリティ課題について、取組方針の決定、取締役会での報告・審議、執行側の活動推進などを取りまとめる組織としてスタートしました。

その後、2024年10月に、社会環境の変化や当社の取組みの進展・深化に合わせてマテリアリティ等の見直しを行い、「人的資本」「人権」「ステークホルダーエンゲージメント」「地球環境」「ガバナンス」の5つの重点領域と13のマテリアリティ、そしてそれらについてKPIと2030年度達成目標を設定しました。

SCI本部配下のサステナビリティ推進部は、気候変動問題や人権尊重の取組みのリード役に加えて、サステナビリティ委員会の事務局としての役割も担っています。気候変動・人権尊重を含む各マテリアリティについての取組の進捗を取りまとめ、常務以上の執行役員を中心に構成するサステナビリティ委員会や、取締役会において定期報告を行っています。

――サステナビリティ活動は、全体として、とても多岐にわたると思うのですが、まずはどのようなアクションから検討を進めてきましたか?

(多賀谷)

これは、サステナビリティ委員会の発足前の2020年の話ですが、まずは「統合レポートを発行しよう」という話が具体化しました。

統合レポートを作るにあたって、何をしなければいけないだろうか…ということで、他社研究から始まり、セミナーで情報収集や学習をしたり、外部のコンサルタントに入ってもらったりしながら、レポートの作成を進めていきました。

そういった活動の中で、「環境」の代表的な課題である、気候変動問題に真正面から向き合い、早急に対応していかなければという認識を強めました。グローバルに事業展開する企業として、そしてイノベーションと進化永続を標榜する企業として、「多様性と包摂性」も重要と考えました。

また、事業拠点を構える世界各地の「地域社会」にも根付かなければいけないという意識を強く持っていました。こういった考えから、2020年に、「環境」「地域社会」「多様性と包摂性」の3つをマテリアリティとして定めました。その後、2024年10月に大幅な見直しを行ったのは、先ほどお伝えしたとおりです。

※株式会社ヨコオ 統合レポートより

統合レポートの取り組みには、「これまでの活動を整理し、見直すきっかけにする」という意味合いももちろんあるのですが、やはり一番出来ていなかったのが「開示」の部分ですので、重点的に注力しています。統合レポート発行だけでなく、当社ウェブサイト上に「ESGデータ集」ページを設けるなど、サステナビリティ関連情報の開示は毎年拡充していくように努めています。

直近では、サステナビリティのタブを新設して、よりアクセスしやすくするとともに、一部散在していたサステナビリティ関連情報も含め、そのページに集約しました。

統合レポートの発行は、そういった今に至る最初の一歩として、とても良い機会だったと思っています。

< 参考 >

●株式会社ヨコオ 統合レポート

2020年から毎年開示されている株式会社ヨコオ 統合レポート。詳細についてはウェブサイトで公開されている。

サステナビリティ活動と2030年のゴール

――サステナビリティ活動の実際の取り組みについて教えてください。

(多賀谷)

例えば、環境で言えば、温室効果ガス(GHG)の削減が挙げられます。

環境については元々、ISO14001の環境マネジメントシステムで、環境管理委員会を中心として省エネ・省資源・リサイクル率向上などに取り組んできていますが、2020年までの活動範囲には「気候変動」が明示的に定められていませんでした。

2021年に環境方針を刷新してGHG排出量削減を明確に盛り込んで以降、具体的な取組みを本格化しました。

――サステナビリティ活動のゴール設定をどのように考えていますか?

(多賀谷)

基本的に、サステナビリティ活動のいずれのテーマも、目標の達成時期は2030年度としていますが、その先も長期・超長期にわたって取り組んでいくものですから、区切りはあっても終わりはないと考えています。

現在の重点領域・マテリアリティで言いますと、「地球環境」という重点領域で2つのマテリアリティを定めていますが、そのうちの1つ「気候変動の緩和と適応」に関しては、GHG排出量の削減をKPIとして取り組んでいます。当社グループの生産拠点から排出されるGHG(スコープ1およびスコープ2)を2030年度に2014年度比で35%削減するというのが現時点での目標です。

今、SBT(Science Based Target initiative:科学的根拠に基づく目標)認定の取得に向けて、その認定基準に合致するよう、当該目標の見直しを行っているところです。

また、「人的資本」という重点領域では、「多様性・公平性・包摂性」と「グローバル人材育成」の2つのマテリアリティを設定しています。

前者については、その中心的な取組みとして「TISP(Tomioka International Specialist Park)プロジェクト」を推進しています。本プロジェクトは、世界中のスペシャリスト(製品設計/生産技術/要素技術/品質保証/生産管理など)を当社のマザー工場である富岡工場(群馬県)に集結させる構想です。主に当社生産子会社が所在する国々で採用した技術人材を中心に、2030年度末120名(2023年度末実績75名)を目指しています。

後者については、「トップガン人材の育成」と「全社員の職務遂行能力向上」という2つの柱があります。より具体的には、それぞれ、「当社の強みを先鋭化する技術トップガン人材/強みを活かした事業進化を具現化できる経営トップガン人材の育成」と、「会社・組織からの期待の明確化と、社員の自発的学習の促進」という取組みを進めています。

2023年度より設置した「人財育成センター」がこれらを推進してきましたが、2025年4月からは、新たに「人財本部」を設置し、その配下に、SCI本部人事部と人財育成センターが入る形に変更します。

人財本部が、人材育成だけでなく採用や処遇等も含めてパーソネル・イノベーション(人材の革新)施策を展開し、タレントマネジメントを確立し、当社の人的資本経営を強力に推進していきます。

< 参考 >

●GHG排出量

スコープ1 (自社から直接排出されるもの)

スコープ2 (調達した電力などに関連して間接的に排出されるもの)

スコープ3 (関連する事業者や製品の使用者によって排出されるもの)

●GHG排出量削減の取り組み

当社グループの主要なGHG発生源である日本(群馬県富岡市)、中国、ベトナム、マレーシア、フィリピンの各工場におけるGHG排出量削減方針として、再生可能エネルギーの導入と省エネルギー(消費電力の抑制)を掲げている。2022年ベトナム工場、2023年富岡工場、2024年中国工場に、それぞれPPA方式で太陽光発電システムを設置した。

株式会社ヨコオ 気候変動への対応

グローバル企業として、本社主導で行うべき「共創」のコミュニケーション

――海外グループ会社とのコミュニケーションで大変だったことなどを教えてください。

(多賀谷)

それはもう色々あります(笑)。わかりやすいところで言うと、どの業務においても基礎の部分となる言語の壁の問題もありますし…。あとは文化の理解も重要ですよね。

例えば、先ほど触れたTISPで採用した研修生や、海外拠点からの現場研修の社員の中には、イスラム教徒の方々もいらっしゃいます。そういう方々がお祈りをできるように研究開発棟の中に礼拝室を設けたり、社員食堂でハラルメニューを提供したりしています。

私たちは、「海外の方が大事にしている文化は、こちらも大事にする」…という意識を強く持っています。この考え方は、当社が企業理念体系のバリュー(価値観)で最初に掲げている「尊重」の精神そのものであり、「多様性・公平性・包摂性」を実現するために大切な考え方です。採用した人材の定着にもつながってほしいと思っています。

――グローバルでコンプライアンス活動を進める上で、法務部はどのようにグループ企業と関わっていますか?

(高柳)

海外グループ会社が契約当事者となる契約書の審査や法務相談に関しては、事業部門を通じて本社法務部に申請が入るプロセスをとっています。

(多賀谷)

そういったプロセスを確立する前は、全ての契約を本社側で完全に網羅することは難しく、少なからず、海外グループ会社が現地だけで対応することもありました。

現在では、本社の法務部と各事業部、海外拠点でやりとりをして、各種契約書の審査を行っています。契約書の審査をきっかけに、海外グループ会社から法務相談を受ける機会も増えました。こういった動きは、グループ内の連携を強めていく上でとても良い流れだと感じています。

――法務部として、事業部門や海外グループ会社とのやりとりなどで重要視していることを教えてください。

(高柳)

法務部は、社内クライアントである事業部門との「共創」をチームのポリシーとして掲げて取り組んでいます。

契約審査や法務相談を受けるなかで、著しいリスクがあるなど経営に大きなインパクトを与え得る案件については、リスク評価やリスク回避策の検討を要請したうえで会社として判断が必要なケースもありますが、事業部門がスムーズに交渉を進められるように、代替案の提示が可能な案件については、必ず代替案を提案しようと、部内で意識合わせをして取り組んでいます。

一概に「リスクがあるからNG」では、事業部門から信頼を得ることは出来ませんし、今後の相談ももらえない可能性があります。課題解決のための方法を常に考えて、共にビジネスを創っていく想いで対応していきたいと考えています。

また、海外グループ会社とのやりとりでは、契約相手方に誤解無く伝わるように、交渉窓口である海外グループ会社の担当者に、できるだけわかりやすい言葉で説明することを心がけています。

「『いい会社』を創りたい」を実現するために

――今回、法務・コンプライアンスという側面でお話をお伺いしていますが、SCI本部として、どのようなことを大事にしていますか?

(多賀谷)

冒頭でお話ししたとおり、世界の持続可能性と自社の持続可能性の推進に注力していますが、自社の持続可能性について言えば、株式会社ヨコオは以前から「進化永続企業」(…これは造語なのですが)という言葉を掲げて、常に進化し続ける会社を目指しています。

その根っこにあるのは、やはりサステナビリティであり、コーポレートインテグリティなんですね。誠実な会社じゃないと続いていきませんし、生き残れないと思います。海外では特に大事にされている概念ではないでしょうか。

当社の命題でもある「いい会社」には、業績という定量的な側面と、企業風土・文化や企業行動という定性的な、質的な側面とがあると思います。私たちの部門は、その質的な側面で全社をリードする部門だと考えています。

そのためには、企業の法務部門は、経営に寄り添いつつも、軌道修正すべきところがあればきっちり意見を述べ、正していく方向に進まないといけないですよね。

高柳が先ほど「共創」という言葉を使いましたけど、出来るだけ各事業部門に寄り添って、「こうやったら上手くいきますよ」「こういう方向で進んでいきませんか?」という、“一緒に前を向く”感覚が重要だと思います。

株式会社ヨコオ

執行役員 SCI本部長兼サステナビリティ委員会担当 多賀谷 敏久 氏

SCI本部法務部部長 高柳 真由子 氏

高度なコンプライアンス対策で、新たなリスクマネジメント「ASONE」

レクシスネクシスでは、法務コンプライアンスの様々な課題を解決する為のソリューション、「ASONE」を提供しております。ASONEは以下の複数のモジュールで構成されており、企業コンプライアンスの活用シーンに合わせてご利用いただけます。

・網羅的に法規制情報を収録したデータベース / アラート配信:「ASONE法政策情報」

・法改正に連動した社内規程管理を実現:「ASONE業務規程コネクト」

・業種別1,200以上のチェックシートを収録:「ASONEワークフロー」

・コンプライアンス・レベルを診断:「ASONEコンプライアンス・サーベイ」

・個別のリスクに対応:「ASONEコンサルティング」